|

|

||||||

|

2007年夏、ウィーンに「第三の男」研究の第一人者、ブリギッテ・ティマーマン(Brigitte Timmerman)を訪ねて資料を集めて調べたことを、朝日カルチャーセンターなどで、「第三の男が映し出したウィーン」という題で発表しました。 この映画は、細部まで見込んでいくと謎解きのおもしろさに満ちています。講座の準備としてDVDからスチール写真をコマどりしていきましたが、その過程で動画では気づかなかったきめ細かな工夫を発見し、巧みな映像にも改めて魅せられました。すばらしい作品ができあがるときは、構想から音楽にいたるまで、すべての力が合わさってうねりのようになるのだと実感しました。そしてなによりも、観客や周囲に媚びずに、辛抱強く会話を重ねながら制作にあたった監督のまっすぐにものを見つめる姿勢が、このようなドキュメンタリータッチの映画を生み出したのでしょう。終戦直後のウィーンとそこに暮らす人々の姿をとどめる貴重な記録として、読み解くこともできます。 |

||||||

|

|

|

|

||||

|

プラターの大観覧車の下でハリーを待つ マーティンス |

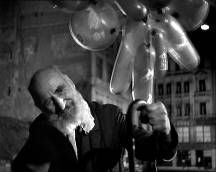

偶然通りかかった風船売りも登場 |

ドナウ川の橋で落ち合う4人の男 |

||||

|

1948年2月、作家グレアム・グリーンは、戦争の爪痕が痛々しいウィーンを初めて訪れた。映画製作者アレクサンダー・コルダの提案で、英米仏露の4カ国の占領下にあったこの街を舞台にした映画の構想を練るためである。コルダ、グリーン、そして映画監督のキャロル・リードのトリオは、好評を博した「落ちた偶像」を制作して次作に意欲を燃やしていた。 グリーンは、映画の中で主人公が宿泊するイギリス軍に接収されていたホテル・ザッハーに宿をとり、中央墓地に車を飛ばし、世界一の規模を誇る下水道を視察し、ウィーンの酒場を見て回った。戦時中諜報活動に携わっていたグリーンは、その人脈からウィーンで横行していた闇取引とペニシリンの横流しの実態に関する情報を得、それを題材にしたストーリーを思いついた。この奇妙な憂鬱に取り憑かれた古都で、冷戦状態にある国々の占領軍が、仕方なしとはいえ国際警察パトロールとして、協力しながら治安の維持に当たっているという珍しい光景も興味をそそるものだった。 当時のウィーンの世相は、映画冒頭の5分ほどの中に簡潔に描かれている。場面展開が早いのでそこに詰まっている情報を見落としがちだが、この映画の背景を理解するためには、しっかり見ておくことが肝要だ。 3週間の取材を終え、イギリスで原作を書き上げたグリーンは、6月、リードと共に再びウィーンを訪れた。初夏の街は明る過ぎて、グリーンの目には2月に感じた迫力に欠けているように映ったが、リードはこの街の風情に興奮を隠せなかった。一種の熱病にかかったような状態で、討論を重ねながら共同で脚本を練り上げ、撮影場所を探していったのである。映画の舞台として登場する情景は、多くが旧市街の北部に位置する観光客には馴染みの薄い場所。おそらく復興が遅れていて、迫力ある画像が撮れる地区だったに違いない。私が初めてウィーンを訪れた30年前、独特のうらぶれた情緒に惹かれてよく足を運んだ場所が、映画の舞台に選ばれている理由はよく理解できる。観光客が溢れる表通りは、仮面をつけた嘘っぱちのウィーンのように感じられたし、昨今仮面がど派手になって、ますます居心地の悪い空間となってきている。当時まず修復の手が伸びていた表通りの華奢な雰囲気は、演出には物足りなかったのだろう。 他の多くの映画に描かれる華やかなウィーンからは想像もつかない、グリーンやリードを虜にしたあちこちの物陰に不気味な生き物が潜んでいるようなウィーンこそが、この映画の真の主役であるともいえる。その怪しい魅力を引き出すために、さまざまな工夫が見て取られる。壁に大きく映し出される揺れる影、ときどき挿入されるうさんくさい表情の人々のアップ、多用される斜めのアングル、逆光に浮かぶ人影や建物群、いまにもくずれそうな瓦礫の山そして山、水を撒かれて闇の中に光る石畳、吐く息の白さ、スポットライトのように計算された陽光の使い方などの演出が白黒の映像をくっきりと引き締めて、この街の姿を印象的に我々の脳裏に焼き付ける。 イギリス映画の撮影には当初好意的だとはいえなかったウィーン市民も、有名なオーストリアの俳優やブルク劇場を代表する女優などが出演すると聞いて、態度を変えたようである。光の演出が重要な役割を果たしているこの映画では、全部の窓の明かりが消えている場面も多く、住民の協力無しにはリードが意図する画像は撮れなかっただろう。 電力不足に苦しむ暗く寒い街で、発電機を用いての夜の撮影現場だけが煌々と光り輝く情景は、異様なものであっただろうが、一方、戦勝国からやってきた撮影隊の華やかさは、敗戦で沈みがちな人々にとって厳冬のクリスマスの灯りのように、ひととき心を温めるものであったのかもしれない。 映画は1948年10月にクランクイン、7週間にわたるウィーンでの撮影を終えた一行は、場所をロンドンのシェパートン・スタジオへ移して、撮影を続行。3月末にクランクアップした。そこから、アントン・カラスの映画音楽作りが始まった。 ワイン酒場で偶然耳にしたカラスのチターの音色にリードが惚れ込んだのが、名曲が生まれるきっかけだった。初めての映画音楽の作曲という仕事に苦しみながらも、リード夫妻との心の交流に支えられて、カラスはロンドンの撮影所で映像を前にチターを奏でながら曲を紡ぎ出していった。カラスが、リードの遺髪を生涯、肌身離さず持ち歩いていたというエピソードは、この名演奏を生み出した二人の想いの深さを物語っているようだ。 1949年 9月、ロンドンにてプレミア映写会、1950年3月ウィーンのアポロ劇場にてプレミア映写会、1952年 9月東京の日比谷映画にてプレミア映写会が行われた。公開されると大評判となり、アカデミー賞撮影賞(白黒部門)(1950年), カンヌ国際映画祭グランプリ賞(1949年)、英国アカデミー賞作品賞(1949年)などを獲得し、1999年にはイギリス映画協会によって20世紀の最高傑作に選ばれている。 ウィーンで映画が公開されると批評家の評価は高かったが、当時のウィーンの悲惨な姿や影の部分をありのままに映し出しているため、ハプスブルクの都の幻想を捨てきれないウィーンの観衆や、観光に携わる人々の共感を得るのは難しかった。現在では、「第三の男」研究者、ブリギッテ・ティマーマン氏の私設ミュージアムが開設され、撮影場所を辿るツアーなども催されて、ウィーン観光に一役買っている。夏の日射しに輝いているすっかり綺麗になった街並みの間を縫い、「第三の男」の撮影地の跡を辿りながら、一昔前の薄暗い迷宮はどこに隠れてしまったのだろうかと、ぼんやり考えていた。

|

||||||

|

|

|

|

||||

|

ウィーンにある第三の男記念館 |

映画の舞台となった中央墓地の教会 |

アントン・カラスのチター |

||||